大年初一的时候,在咖啡店里认识了煜叔。是至今唯一一位,劈头盖脸的对我脏话不断一顿臭骂的人。把我比作上了餐座的猴子,明明刀叉在一盘,然后抓住牛排咬不烂的往下咽,差点被噎死,嘴里还说着真好吃….第一时间确实很伤心,但回神提点了很多,那我就重新当人吧!

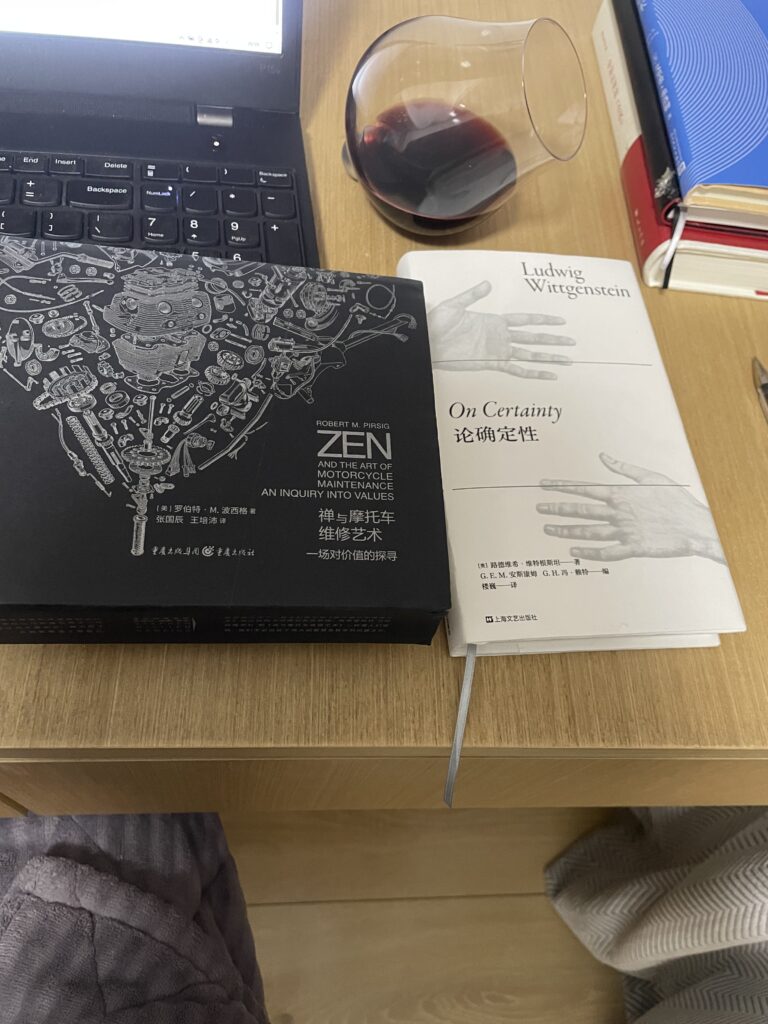

本当是是想给之前读的《禅与摩托车维修艺术》也写读后感,但是码字效率太低了,而且《论确定性》中让我感受到了一点通性,于是两本书就合并在一起感叹了吧!

一、拆箱初体验:维特根斯坦的“哲学说明书”

哲学猴子翻开《论确定性》的感觉,就像打开了家里阳台的工具箱,里面全是螺丝、螺母和一堆看不懂的零件扳手和钻机,说明书上只写着:“哥们,你想做啥,别客气,零件随便用。你是想组炉石卡组还是PGC卡组?”

维特根斯坦开头就怼了哲学家摩尔的经典操作:“我举起两只手说‘这是手’,所以世界是真实的!”

维特根斯坦的吐槽堪称犀利:“用‘我有手’证明世界存在,就像用菜刀证明菜刀能切菜——你早就在用菜刀了,装什么科学家?”

维特根斯坦在书中探讨的确定性问题,一开始让我觉得十分抽象。我们每天都生活在看似确定的事物之中,数学公式、物理定律、日常的常识,这些都像是稳固的基石,支撑着我们的认知大厦。

然而,他却逼迫我去思考,这些所谓的 “确定” 究竟从何而来?它们真的如我们所感受的那般坚不可摧吗?

这一连串的短语,让我有点思维接不上,但有莫名的好笑。

这本书,我很喜欢,但我不推荐任何精神健康的人来看,除非你想发癫。

二、维氏哲学“防杠指南”

为了不让这篇读后感变成学术论文(主要是我也不会写),我决定用“用户友好版说明书”的方式,点几个“防杠金句”:

- 怀疑论者的“碰瓷现场”

维氏原话:“如果有人怀疑地球一百年前是否存在,我会觉得他不是在认真怀疑,而是在玩弄语法。”

我:就像有人突然问你:“你怎么证明自己不是NPC?”你可以回他:“你先证明一下自己不是个杠精。”

- “知识的脚手架”理论

维氏原话:“孩子学习‘这是红色’时,不是通过定义,而是通过指着苹果说‘红’。”

我:这相当于教狗子“坐下”不是靠PPT演示,而是掏出一根火腿肠。知识,原来是用零食搭起来的。

- 逻辑学家的“社死瞬间”

维氏举例:如果有人问“你怎么确定你叫XXX?”,最好的回答是直接报警——因为要么他失忆了,要么他想诈骗。

我:下次遇到“你如何证明你是你妈生的”,建议回答:“要不您先证明一下您是人类?”

- 哲学家的“无效加班”

维氏暴击:“试图用逻辑证明‘我有身体’,就像试图用尺子量尺子本身有多长。”

我:像极了我写项目坐班时的产品经理——方法论用了一堆,数据引用了一堆,但老板只想问:“数据,成本,都hold住了没,流水涨了没”

三、知识的地基:从“抬杠”到“搬砖”

意识到维特根斯坦在干一件“哲学工地”的活:他拎着锤子,把传统知识论的大楼敲得哐哐响,然后指着地面说:“地面上的泥土没有给你们增加摩擦力,钢筋再牢靠也撑不起这楼啊”

• 泥土三大特征

常识即王者

书中反复提到“地球存在了很久”“火会烧伤手”这类命题,它们像WiFi密码一样——平时根本想不起来,但哪天路由器坏了才发现,连消息都发不出去。很多人都不注重常识(没错,我这里点的就shi芦荟!)

实践即真理

维氏说:“怀疑‘面前有张桌子’的人,还是会避开桌子走路。”这不就是我们,一边觉得没什么可吃的,一边下单点外卖炸鸡——身体比嘴诚实多了。

语言即工具

他说“语言游戏”必须扎根于生活,和Kindle当去压泡面一样,不管理论多高级,最终解释权归实际使用场景所有。(也不同于不听语言只看行为吧?)

我特么又在思考了,是否还得区分人与物啊?

四、当哲学遇见修车:一场“扳手与逻辑”的对话

读到书的后半段,我想到《禅与摩托车维修艺术》里那个修车老爹的咆哮:“别光盯着说明书!摸摸引擎的温度!”这两本书看似八竿子打不着,却在某个维度上达成了共识——

维特根斯坦的“修车哲学”

- 拧螺丝的确定性:他说“扳手尺寸是否合适”不由理论决定,而取决于“螺丝是否被拧进去”。

- 摩托车的“语言游戏”:当你对后座的人喊“抓紧”,不需要先论证“抓紧”的定义——因为摔过一次车的人自然懂。

知识论与发动机的共同点

- 过度保养会报废,就像给摩托车灌三遍机油反而会漏油,维氏认为过度论证常识反而会让思维“打滑”。(对,我就是现在的我,天天搁哪论证,论个毛啊,自心归自性先啊)

-

零件必须接地气,书中说“命题的意义在于使用场景”,好比摩托车的火花塞在实验室是金属零件,在荒郊野岭就是救命稻草。

-

抛锚是最好的老师,《论确定性》最反常识的观点是:真正重要的不是“如何证明自己正确”,而是“如何与错误共存”——就像修车时拧坏的螺丝,反而让你记住下次该用多大力度。

知识并不是绝对的,而是相对的;世界并不是静止的,而是变化的。我同样需要变化,而不是逃避过去的自己,用一种灵活的思维去思考问题,我才能在这个混沌世界中找到自己的位置

五、在知识的缝隙里呼吸

最后还是回归的我修禅理论中来吧,没办法,现在什么都想往东方哲学思想靠拢

答案在问题之外

“对怀疑的怀疑,才是真正的怀疑”,如同:“吃茶时吃茶,吃饭时吃饭。”——问题的解药,往往藏在停止提问的瞬间。

六、单纯的做个快乐人

维特根斯坦被称为“哲学家的哲学家”——他像是一个拆穿魔术师套路的观众,却不说破秘密。

“我相信一个能自己思考的哲学家会有兴趣读我的笔记。因为,即使我很少击中目标,他也会看出我一直瞄准的是什么”——维特根斯坦

这目标,如果我没看错目标的话,不是“如何思考”,而是“如何停止过度思考”:

当有人质疑“世界的真实性”时,可以递给他一颗糖:“先尝尝甜不甜,咱们再聊。”

《论确定性》与《禅与摩托车维修艺术》的隐秘共识:真理不在论证的终点,而在你此刻呼吸的节奏里。就像老修车匠不会纠结“良质是什么”,他只是哼着歌给生锈的链条上油——而那吱呀转动的声音里就是不可言说“良质”。

你说是吧?斐德洛!

你说是吧?宝丁!